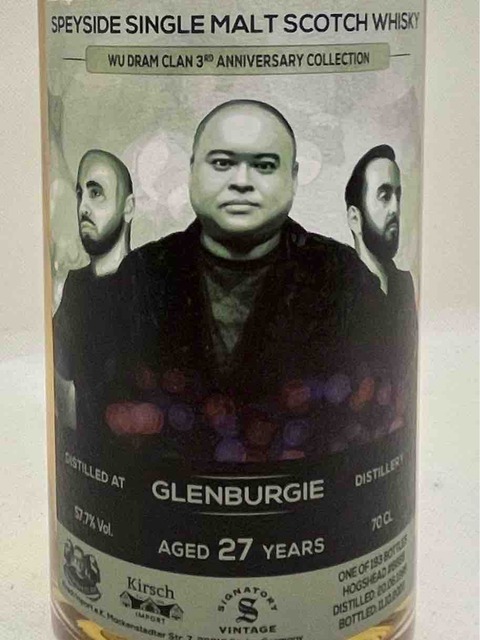

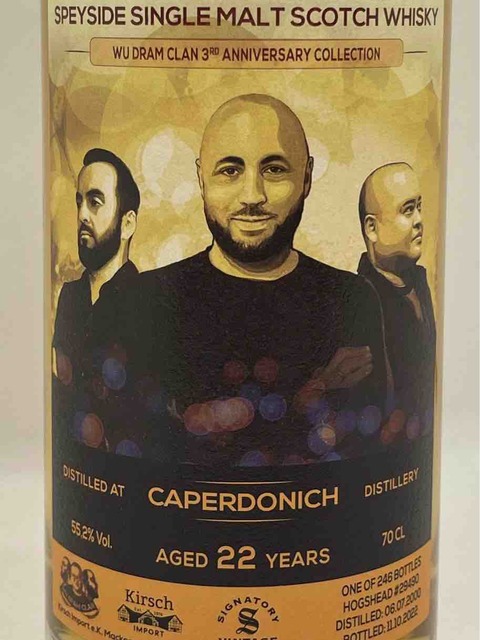

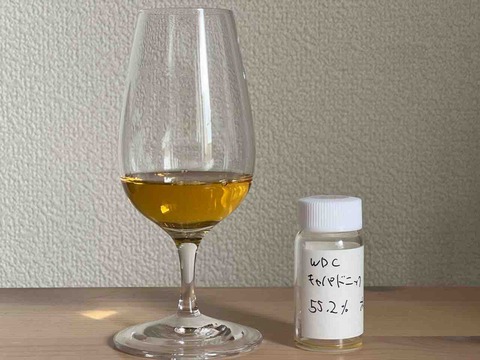

キャパドニック 22年 2000-2022 Wu Dram Clan 3rd Anniversary Collection 55.2%

CAPERDONICH

Wu Dram Clan 3rd Anniversary Collection

Aged 22 years

Distilled 2000

Bottled 2022

Cask type Hogshead #29490

700ml 55.2%

評価:★★★★★★(6)

香り立ちははっきりとした樽香、バニラや乾いた木材、新築家屋のようなアロマ。言い換えればバーボン的なニュアンスが感じられ、それがキャパドニックのソフトなモルティーさと混じり、スワリングしていると濃厚なフルーツ香へと変化する。

口に含むとバナナを思わせるクリーミーな甘さから、スライスアーモンド、焼き小麦菓子、ウッディなニュアンス。柔らかい麦芽風味を思わせるモルティーさを下地に、香り同様にはっきりとした樽由来の要素、エキスが口内に広がる。

余韻にかけては黄色系果実のほのかな酸味とウッディネス。華やかで甘いオーク香が鼻腔に抜け、ドライで長く続く。

キャパドニックは基本的に線が細く、あるいはぼんやりとしている印象があり、特に2000年代のものはその傾向が強いと感じていました。

そこにホグスヘッド樽での熟成となると、まぁ軽やかな感じで後は華やかなオークフレーバー、ウッディな感じ・・・と予想していたのですが、このボトルは樽の系統が異なるのか、かなりはっきりと樽由来の要素が主張し、リッチな味わいを形成しています。

樽由来の要素を分解して考えると、バーボンの新樽系フレーバーと、オーソドックスなバーボン樽、つまりアメリカンオーク由来の黄色系フルーツ、オーキーな華やかさがそれぞれ混ざったと言える構成です。

濃厚さに繋がっているのは、前者のバーボン系フレーバー、新樽要素の存在。そこまで色が濃く出ているわけではないので、チャーリングしたものではないでしょう。 バーボンバレルをホグスヘッドへと組み替える際に、エキス分を多く残した樽材が使われたか、あるいはちょうどいいサイズの樽材が無かったとかで、樽材の一部が新樽に置き換わった樽なのではないかなと予想します。

こうした樽は頻繁に見られる訳ではありませんが、ボトラーズで内陸系原酒を飲んでいると、たまにこういうフレーバーのあるリリースに当たります。

中には、これほぼバーボンじゃんってレベルのものもありますが。今回はその新樽要素が、フルーティーさを後押しするように混ざり合う。注ぎたてはトップノートでバーボン系のフレーバーを強く拾いましたが、グラスの残り香からは、熟成したコニャックにも通じる甘さ、華やかさを感じる。濃厚な樽感が好みな方には、たまらない1本に仕上がっていると思います。

なお、WDC3周年記念の3種リリースでは、飲む前はキャパドニックとグレンバーギーが同じような感じなのでは・・・と予想していましたが、飲んでみると全く異なる方向性でした。

カスクチョイスの意図を探るべく、ラベルのセンターに描かれたWDCのセバスチャン氏にフォーカスすると、

「our Man from the Black Forest, in front of the public, always in the front row and creating the buzz. Seb is our food hunter for liquid pleasure - no spot on earth remains undiscovered.」と紹介されているのですが・・・これはどんな意味が込められているんでしょう(笑)。

面識がないので想像でしかありませんが、WDCはスコッチウイスキー以外に、アメリカンウイスキー、ラムやコニャックなども扱われていて、それらかは並々ならぬこだわりが感じられます。

それらにあるWDCのメンバーが求めていると思われる共通した要素が、このキャパドニックにも備わっています。

バーボンのようであり、モルトであり、コニャックのようでもある。WDCの品質第一主義の水準を満たした1杯を楽しんでみてください。