龍流 ブレンデッドジャパニーズウイスキー 43% 桜尾蒸留所✖️BAR お酒の美術館

THE RYURYU

BLENDED JAPANESE WHISKY

“SAKURAO DISTILLERY”

For BAR LIQUOR MUSEUM

700ml 43%

評価:-(飲んで評価いただければ幸いです)

香り:ややドライでエステリー、華やかさとスモーキーなトップノート。ドライアップルや柑橘に土や焦げた藁を思わせるピート香が混じる、微かにスパイシーで複雑なアロマ。時間経過でアップルタルト。

味:スムーズで柔らかい口当たり。ピーティーで砂糖をまぶしたグレープフルーツや燻した麦芽の甘さとほろ苦さ。余韻にかけてはバーボンオークの華やかさとナッツやシリアルを思わせる香ばしさ、後からウッディな苦味がピートスモークとともに感じられる。

桜尾蒸留所のモルト原酒とグレーン原酒だけで構成したブレンデッドウイスキー。その香味はピーティーかつエステリー。ミズナラ樽とバーボン樽に由来する清涼感あるウッディネスに、グレーンの緩やかな甘さ、香味ともドライ寄りの構成であるためオールシーズンで楽しめる構成。ストレートやロックでも充分楽しめるが、やはりおすすめはハイボール。スモーキーでいて飲みやすく、その中に桜尾蒸留所の個性がしっかりと感じられる。

BAR お酒の美術館を展開するNBG社と、広島県の桜尾蒸留所を操業するサクラオブルワリーアンドディスティラリー社(以下、サクラオ)とのコラボリリースです。

桜尾蒸留所の3年熟成以上のモルト・グレーン原酒でブレンドした、ブレンデッドジャパニーズウイスキー。また単一蒸留所で両原酒を製造し、ブレンデッドウイスキーとして製品化しているのは国内では富士御殿場、桜尾のみであり、世界的にも非常に珍しいシングルブレンデッドウイスキーでもあります。(※嘉之助蒸溜所の日置グレーンは別蒸留所として整理)

お酒の美術館のコラボリリースでは、過去リリースされてきた第一弾の発刻、祥瑞、第二弾の琥月、姫兎、全リリースで、蒸留所との初期調整から原酒の選定やブレンドまでを担当させてもらっており、今回のコラボリリース第3弾も同様に協力させて頂きました。

今作に関するリリースの経緯等、概要はNBG社のプレスリリースにまとめられているため、本記事ではブレンダー視点でウイスキーを紹介していきます。

なお、これまで同様にリリースに当たっての報酬、ロイヤリティ等は頂いておりません。

桜尾蒸留所の操業者であるサクラオ社(旧・中国醸造)は、歴史こそ100年を超えますが、現在の設備における創業はモルトウイスキーが2017年、グレーンウイスキーが2019年と比較的近年であり、それ以前は自社蒸留の原酒以外に輸入原酒を熟成、ブレンドしたものを主力商品としてリリースしてきました。

大きな転換点を迎えたのが2023年。スタンダードなリリースであるブレンデッドウイスキー戸河内を、100%自社蒸留&熟成のモルト原酒とグレーン原酒で造る、ブレンデッドジャパニーズウイスキーへリニューアルするという、クラフトメーカーとしては異例の挑戦を実現させたのです。

今回のPBは、このブレンデッドジャパニーズウイスキー戸河内”プレミアム”の兄弟銘柄、より厳選した原酒を用いたスペシャル版に当たります

構成原酒はモルトウイスキーがノンピートとピーテッド、グレーンは国産の丸麦を100%使用した桜尾蒸留所独自のもの。整理すると、原酒としては以下が使われており、熟成樽はバーボンとミズナラで、モルト比率のほうが高い構成(モルト6:グレーン4)となっています。

【ブレンデッドジャパニーズウイスキー龍流構成原酒】

・桜尾ピーテッドモルト(桜尾熟成:バーボン樽)

・桜尾ノンピートモルト(桜尾熟成:バーボン樽)

・桜尾ノンピートモルト(桜尾熟成:ミズナラ樽)

・桜尾ノンピートモルト(戸河内熟成:バーボン樽)

・桜尾グレーン(桜尾熟成:バーボン樽)

※全ての原酒が3年熟成以上

(桜尾蒸留所のポットスチル。コラムスチルも併設されており、様々なタイプの原酒を生み出すことが出来る。)

(桜尾蒸留所の熟成庫。温暖な環境で、力強い個性を持つ原酒に仕上がる傾向がある。奥にパラタイズ式で貯蔵されているのがグレーン原酒。)

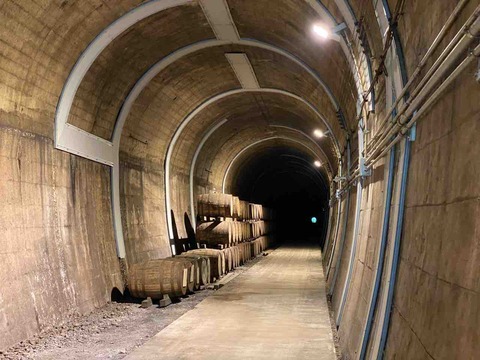

(廃線となった鉄道用トンネルを再利用している戸河内熟成庫。冷涼かつ多湿な環境が特徴であり、樽感は穏やかだが口当たりが柔らかく、エステリーな原酒に仕上がる傾向がある。)

ボトルは戸河内と共通のため、単に戸河内の詰替えなのではないか、ラベル替えではないかという声も見聞きしましたが、そんなことはありません。

龍流の味わいを構成原酒別に分解すると、ピーテッドモルト原酒のはっきりとしたスモーキーフレーバーに、バーボン樽原酒由来の華やかさが骨格を形成。そこにグレーン原酒が柔らかさと、ふくらみのあるエステリーな甘さを。ミズナラ樽由来の爽やかでスパイシーなフレーバーや桜尾熟成庫と戸河内熟成庫で異なる熟成感を持つ複数の原酒が複雑さを加えています。

戸河内プレミアムと飲み比べると、戸河内プレミアムのほうがグレーン原酒のフレーバーが主体となっており、スモーキーさもほとんどないため兄と弟というか、兄と妹(あるいは姉と弟)くらい違う感じですが。どちらのブレンドも桜尾グレーン原酒に共通点があり、戸河内プレミアムを飲んだ後で龍流を飲むと、スモーキーフレーバーの中にあるグレーン原酒由来の味わいにピントが合いやすいのではないかと思います。

桜尾グレーン原酒は、国産丸麦100%に糖化酵素としての輸入麦芽1の比率で造られる、麦原料のグレーン原酒です。そのため通常のコーンベースのグレーン原酒よりもボディに厚みがあり、味わいにも勢いがある。バーボン樽との組み合わせで、現時点では富士御殿場のヘビータイプグレーンに似た印象を受けるものに仕上がっています。

2021年に発表された「ジャパニーズウイスキーの基準」以降、ボリュームゾーンのリリース向け国産グレーン原酒をどうするかは各社大きな課題となっていたところ。それをいち早く解決して商品化に繋げた桜尾蒸留所の取り組みに、ただただ感嘆させられます。今回のリリースでは、原酒の豊富さや製造・熟成環境だけでなく、同蒸留所のグレーン原酒に是非注目してほしいです。

(ブレンデッドウイスキー龍流のブレンド風景。候補となるレシピを試作を繰り返し、絞り込んでいく。)

(様々な構成を試し、最終的に候補となった3種のレシピ。)

PBを作るに当たり、お酒の美術館からはスモーキータイプで手軽飲めるものをと依頼されていたため、ブレンデッドジャパニーズウイスキーという仕様のままに、ピーテッド原酒をどう活かしていくかがポイントでした。

幸か不幸か、ピーテッド原酒とグレーン原酒は馴染む比率に限りがあるように感じられ、グレーンを4割より多く使うとグレーンのフレーバーが目立ちすぎてまとまらず、4割より少なくするとモルトの若さが強く出て粗い仕上がりとなる。モルトとグレーンの比率はあまり迷いませんでした。

というのも上の写真にあるサンプルAは、一番最初の試作で「こんな感じかな?」と思いついたレシピであり、最もピーティーな構成。

その後何度も試作を繰り返しましたが、個人的にはこのレシピが一番好みでしたね。ブレンダーをやらせてもらっていると、結局一番最初に思いついたレシピが一番好みだった(あるいは完成形に近かった)ということは珍しくありません。

その後も用意頂いた原酒を使って試作を繰り返し、当日印象に残ったレシピの中から、バーボン樽原酒の比率を増やしたフルーティー寄りな構成のサンプルB、ミズナラ樽原酒の比率を増やしてスパイシーかつ複雑なサンプルCが候補として残り。後日、蒸留所側で3種を試作→一定期間のマリッジ→お酒の美術館の店長会議での投票でボトリングするレシピが決まったという流れです。

何れも桜尾蒸留所の個性がしっかり感じられるものでしたが、選ばれたレシピはサンプルB。フルーティー寄りなレシピで、スモーキーさとのバランスがとれているタイプです。万人向けのイメージで造っており、ちょっと残念でしたが狙い通りの結果でもありました。

今回の企画は、桜尾のブレンデッドジャパニーズウイスキーでPBを造れたら良いなと、ダメ元で話を持っていったところ、この条件なら…→ええ、やりましょう(社長即決)→じゃあくりりんさん、後宜しくお願いします…。という形で話がまとまり、光栄なことにブレンダーも務めさせてもらいました。

国産原酒だけのブレンドは、モルトだけなら過去何度かありますが、モルトとグレーンを用いるケースでは初めて。また一つ、貴重な経験をさせてもらいました。

リリースにあたっての条件は一個人や一店舗で出来るようなものではなく、今国内で最も勢いのあるBARチェーンお酒の美術館だからことやれたという感じですが。何より、サクラオだからこそ、この仕様、この規模のPBを造ることが出来たと感じています。

本PB「龍流」は、全国のお酒の美術館で提供されています。リリース本数は約2000本で、すぐに無くなるものではないでしょうが…次があればサンプルAのレシピをリリースしたいですね(笑)。

皆様、お酒の美術館とサクラオブルワリーアンドディスティラリーのリリースを、引き続きよろしくお願いします。